Il diaframma e il circolo di confusione

Teoria e tecnica della fotografia moderna: il circolo di confusione

Bentornati: come vi sembra questo excursus sulla profondità di campo? Nella prima lezione abbiamo chiarito alcuni concetti di base e abbiamo risolto alcuni dubbi: ora andiamo un po’ in profondità.

Elemento n° 1 – L’apertura del diaframma e il circolo di confusione

Ecco il primo degli elementi che condiziona la profondità di campo, la più semplice delle variabili di cui ci occuperemo. Il diaframma – lo sappiamo tutti – è quella membrana concentrica che regola l’entrata della luce attraverso l’obiettivo.

Ogni obiettivo ha la sua apertura massima e minima, che si misura con la sigla F oppure F-stop. Più il valore di F è basso, più una lente può dirsi veloce e luminosa: questa lente è dunque in grado di convogliare più luce verso il sensore o la pellicola della macchina da presa.

Di solito l’apertura di una lente ha valori progressivi regolabili attraverso una ghiera posta sull’obiettivo stesso, oppure tramite un comando specifico all’interno dei menu della macchina digitale.

Ad ogni modo, per comprendere nel dettaglio cosa si intende per apertura e come questa influenzi la profondità di campo occorre capire il concetto del cosiddetto “circolo di confusione” (circle of confusion, c.o.c.).

Un nome strano, non trovate? Il circolo di confusione è l’esemplificazione di una teoria fisica che sta alla base della fotografia moderna.

La fisica e il circolo di confusione

Facciamo uno sforzo di immaginazione: figuriamoci la luce come si faceva da bambini, composta da veri raggi che colpiscono le cose e le illuminano. Se abbiamo poca fantasia, invece, pensiamo ad un faro spot indirizzato su un oggetto all’interno di una stanza buia.

Quando la luce colpisce l’oggetto posizionato nel punto P, questa rimbalza in tutte le direzioni. E come talvolta colpisce la nostra retina (rendendo possibile la percezione visiva) così colpisce anche la lente o le lenti che compongono il nostro obiettivo.

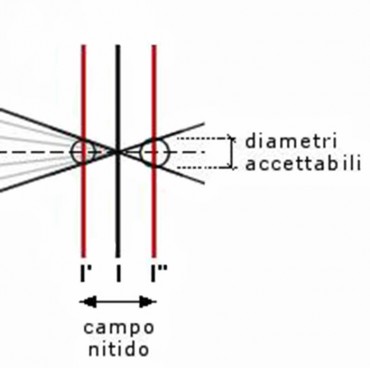

La lente ha la funzione di raccogliere la luce in ingresso e convogliarla verso la pellicola o il sensore. Sul sensore – punto I – ogni raggio di luce creerà una zona illuminata più o meno grande, in base alla distanza tra soggetto dalla lente (vedi P’ e P”).

Più questo punto è stretto e definito più l’oggetto inquadrato sarà perfettamente a fuoco.

Più questo punto è stretto e definito più l’oggetto inquadrato sarà perfettamente a fuoco.

Se al contrario, il punto di convergenza della luce è lontano dal sensore o dalla pellicola (sia perché il punto si trova prossimo all’obiettivo, oppure posizionato al di là del sensore, come nel caso di I’ e I”) il nostro oggetto sarà irrimediabilmente fuori fuoco.

Infatti il nostro sensore non vedrà il contorno preciso dell’oggetto, quanto piuttosto un circolo più o meno grande di sfocatura. Questo circolo è chiamato circolo di confusione.

Naturalmente, ogni obiettivo e ogni videocamera hanno una tolleranza di base, vale a dire un valore all’interno del quale il circolo di confusione viene dichiarato “a fuoco”. Altrimenti – come succede effettivamente in teoria – esisterebbe un solo punto di fuoco reale e tutto il resto sarebbe fuori fuoco.

Le lenti moderne usano questa tolleranza (detta appunto tolleranza del circolo di confusione) per appiattire un poco la profondità dell’immagine e rendere più facili le riprese.

Il bokeh

Tuttavia, quando i circoli di confusione raggiungono una certa dimensione, e vanno oltre la soglia di tolleranza, diventano evidenti e appaiono quelle classiche macchie sferiche che identificano il fuori fuoco.

Tuttavia, quando i circoli di confusione raggiungono una certa dimensione, e vanno oltre la soglia di tolleranza, diventano evidenti e appaiono quelle classiche macchie sferiche che identificano il fuori fuoco.

Si parla del celeberrimo bokeh, quel parametro tanto osannato il cui culto è rifiorito grazie all’avvento delle reflex HD-DSLR.

Tanto più il soggetto è distante dal punto di fuoco, tanto più le macchie di sfocatura saranno presenti e grandi. Da questo principio nasce quell’effetto blur che tanto piace ai fotografi e – da un po’ di mesi – anche ai filmmaker che utilizzano le moderne reflex digitali con funzione HD video.

La profondità di fuoco

Come esiste la profondità di campo, esiste anche la profondità di fuoco. Infatti, sempre immaginando i concetti che abbiamo introdotto prima (l’oggetto illuminato, la lente, il punto di fuoco reale e la tolleranza del circolo di confusione) esiste una regione che comprende i punti corrispondenti alla tolleranza del circolo sia prima sia dopo il centro di fuoco perfetto.

Cosa vuol dire? Non spaventatevi: anche in questo caso, figurarselo è più semplice.

Se immaginiamo la grandezza del circolo di confusione e pensiamo al cono di luce che entra dal diaframma, la profondità di fuoco inizia quando la misura del cono è uguale o inferiore a quella del circolo di confusione (la distanza I’ – I”).

Calcolando queste due misure si viene a creare insomma una zona, prima e dopo il sensore (punto I), in cui si applica la tolleranza del circolo di confusione. Questa distanza è appunto la profondità di fuoco.

Profondità di campo e di fuoco

Esiste un rapporto tra profondità di fuoco e profondità di campo: infatti in base alla grandezza della profondità di fuoco l’obiettivo determina la profondità di campo.

Esiste un rapporto tra profondità di fuoco e profondità di campo: infatti in base alla grandezza della profondità di fuoco l’obiettivo determina la profondità di campo.

La relazione tra questi due fattori è costante, infatti più diventa grande la profondità di fuoco, più cresce (in modo proporzionale) anche la profondità di campo. Questo significa che:

- se cresce la tolleranza della lente allo sfuocato (circolo di confusione più grande)

- la profondità di fuoco è più larga

- la profondità di campo è più larga

Tra tolleranza del circolo di confusione e profondità di fuoco vi è dunque una relazione direttamente proporzionale.

Naturalmente, ogni punto di luce che crea sul sensore o sulla pellicola una zona illuminata più larga del circolo di confusione viene percepito come fuori fuoco, infatti supera quel coefficiente di tolleranza che trasforma il micro-fuori fuoco in fuoco.

Questo è il principio che regola la sfocatura, che si verifica quando l’oggetto che sto inquadrando è situato troppo lontano o troppo vicino alla lente rispetto alla tolleranza del circolo di confusione. Più allontano o avvicino gli oggetti alla camera, più accentuerò o diminuirò la dimensione dei circoli.

Più l’oggetto è fuori fuoco, più apparirà sfumato, e composto da quella serie di circoli che costituiscono la tipica texture dello sfuocato. Un bel respiro, e andiamo avanti.

La relazione di questi elementi con l’apertura del diaframma

Ma come questi due concetti (profondità di fuoco e circolo di confusione) sono legati all’apertura dell’obiettivo? Semplice: più apro il diaframma (f-stop con valore più basso) più la luce avrà spazio per entrare quindi creerà angoli sempre più ampi nel cono di entrata della luce.

Di conseguenza, il punto dove il cono di luce raggiungerà la misura della tolleranza del circolo di confusione sarà sempre più vicino al sensore o alla pellicola, e quindi sarà più stretta la profondità di fuoco.

Al contrario, con un’apertura chiusa (valore f-stop alto), l’angolo di incidenza sarà piccolo, il punto di circolo si sposterà lontano dal sensore e la profondità di fuoco sarà larga. Proporzionalmente, la profondità di campo aumenterà.

Al contrario, con un’apertura chiusa (valore f-stop alto), l’angolo di incidenza sarà piccolo, il punto di circolo si sposterà lontano dal sensore e la profondità di fuoco sarà larga. Proporzionalmente, la profondità di campo aumenterà.

Ne consegue che per avere una profondità di campo molto larga occorre mantenere un valore di apertura f-stop alto. Più l’apertura è bassa, meno vasta sarà la profondità di campo. Cristallino, vero? 😉

Riassumiamo: nozioni base sul circolo di confusione

Vedrete che facendo un piccolo riassunto tutto apparirà più chiaro.

Intanto rispondo ad una domanda che mi avete fatto via mail: come si calcola il diametro dell’apertura? Semplice: bisogna fare un’operazione aritmetica. Occorre dividere la lunghezza focale per il numero del f-stop.

Infatti lunghezza focale e misura di f-stop sono inversamente proporzionali. La lunghezza focale è il numero – espresso in millimetri – che indica la capacità di zoom dell’obiettivo. Più è alta (85mm, 100mm, 200mm) più entriamo nel regno delle lenti tele; più è bassa (24mm, 35mm ecc.) più parliamo di lenti grandangolari.

Facciamo un esempio? Se la lunghezza focale è di 50mm e lavoro a f 4 di apertura, la misura del diametro di apertura sarà di circa 12,5mm. Elementare, Watson.

Ok: facciamo un riassunto? Facciamo un riassunto!

Riepiloghiamo:

Un valore basso di f-stop corrisponde a:

- una maggiore apertura di diaframma

- una più stretta profondità di campo

- un maggiore effetto sfumato

Un valore alto di f-stop corrisponde a:

- una minore apertura di diaframma

- una più larga profondità di campo

- un minore effetto sfumato

Leggete e rileggete: una volta capito il principio tutto segue in modo rettilineo. Noi ci vediamo la prossima volta!

Ogni marchio ed ogni immagine vanno intesi a scopo di esempio didattico e appartengono ai legittimi proprietari.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!

Ciao, sono Ivan. Grazie del tutorial, aspetto la continuazione.

Non ho capito bene la questione della profondità di fuoco, ma forse rileggendo sarà più chiaro.

A proposito: ho sentito dire che anche la lunghezza focale modifica la profondità: è vero? Mi spieghi meglio?

A presto!

Ivan De Pasquale

Si tratta della distanza all’interno della quale i circoli di confusione sono visualizzati come fuoco.

Certo: ne parleremo nella prossima lezione! Grazie a te, ciao.